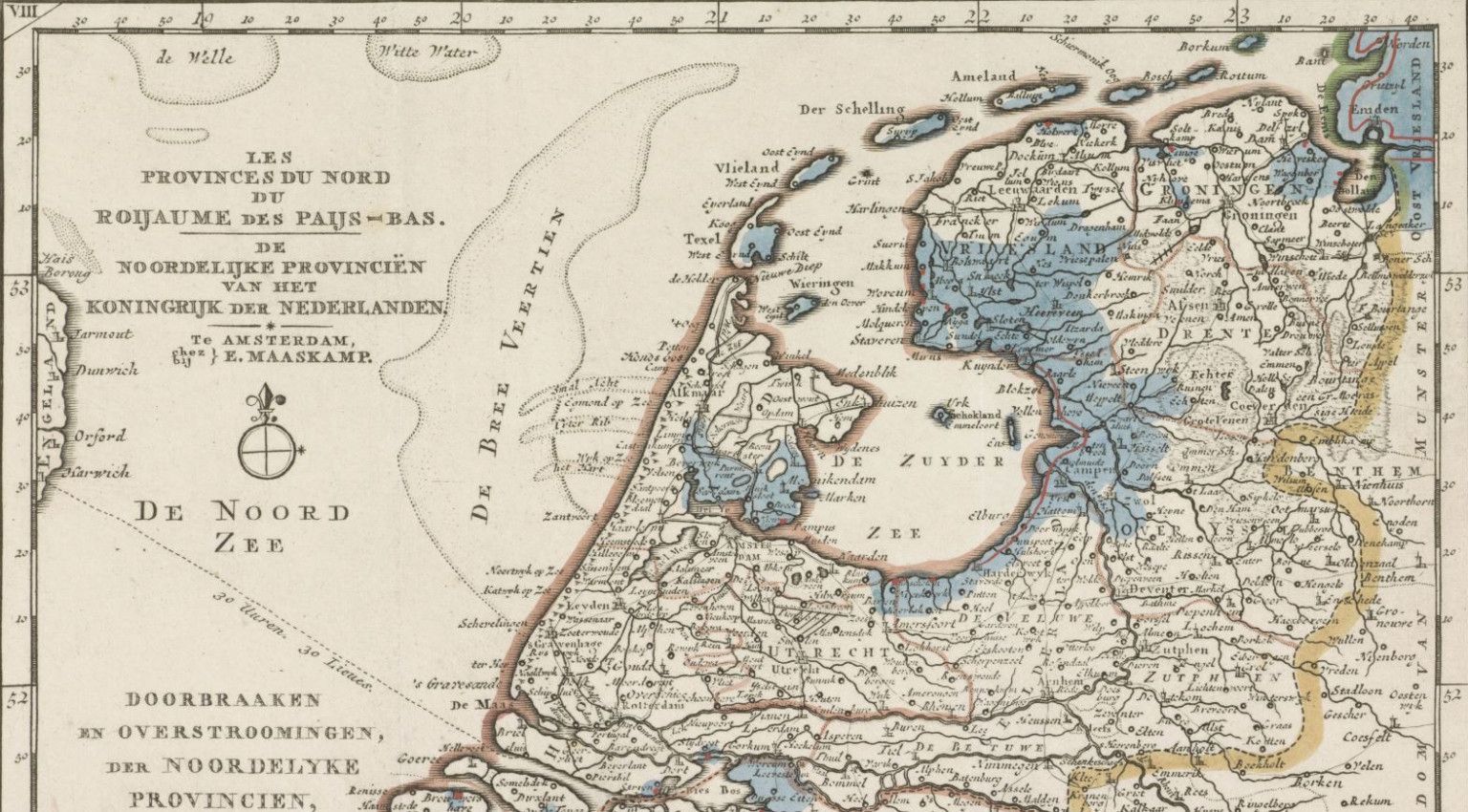

Die Sturmflut von 1825

Am 3. Februar 1825 wurde die Niederlande von einer der größten Naturkatastrophen des 19. Jahrhunderts getroffen: der Sturmflut von 1825.

Eine Kombination aus einem schweren Nordweststurm und Springflut führte an mehr als 65 Stellen zu Deichbrüchen, wodurch große Teile des Landes, darunter Friesland und auch Ameland, überflutet wurden. Diese Katastrophe forderte Hunderte von Opfern und verursachte enorme materielle Schäden.

Die Katastrophe auf Ameland

Am 3. Februar 1825 brach am Morgen auf Ameland ein heftiger West-Nordweststurm aus, der im Laufe des Tages immer stärker wurde. Gegen Abend drückte das Wasser bereits gegen die Außendünen, und um etwa sieben Uhr abends brachen die Deiche an mehreren Stellen. Bei Hollum riss der Deich an zwei Stellen, und in den Oostermieden an drei. Die Wellen in den Westermieden waren so hoch, dass es schien, als hätte die Nordsee das Land vollständig eingenommen. Im Dorf Hollum konnten die Bewohner die Oosterlaan nicht mehr überqueren, weil das Wasser zu hoch stand, und in der Nähe des heutigen Kulturhistorischen Museums Sorgdrager reichte das Wasser bis zu den Fußknöcheln.

Bauern versuchten verzweifelt, ihr Vieh in Sicherheit zu bringen. Sie wateten durch das eiskalte Wasser, teilweise bis zur Hüfte, um die Tiere aus den Ställen zu holen und in höher gelegene Gebiete zu bringen. Viele Regenwasserbrunnen wurden mit Salzwasser verunreinigt, und Keller liefen voll Wasser. In jener Nacht sank der Wasserstand langsam, aber der Sturm hielt an.

Abbildung: Fries Scheepvaart Museum

Am nächsten Tag stieg das Wasser erneut, wenn auch etwas weniger hoch als am Vorabend, begleitet von Schnee, Hagel und Regen. Erst am Samstagabend begann der Sturm an Stärke zu verlieren, und die Bewohner konnten das gesamte Ausmaß der Zerstörung erkennen.

Abbildung: Warkums Erfskip

Mehr als nur eine Naturkatastrophe

Die Deiche von Hollum, Ballum, Nes und Buren wurden an mehreren Stellen weggeschwemmt, wodurch tiefe Strömungslöcher entstanden, teils bis zu vier Meter tief. Heu- und Ackerflächen wurden mit einer dicken Schicht aus Dünen- und Meeressand bedeckt, wodurch der fruchtbare Boden unbrauchbar wurde. Insgesamt wurden zwölf Häuser vollständig zerstört, und 43 weitere Gebäude erlitten schwere Schäden. Die Verluste an Getreide, Heu und Vieh – darunter Schafe und ein Pferd – wurden auf fast 15.000 Gulden geschätzt. An der Ostseite von Ameland sind bis heute Spuren der Katastrophe sichtbar. Die versalzenen Böden dort erinnern an die zerstörerische Kraft des Meeres im Jahr 1825.

Deichverstärkung

Nach der Katastrophe wurde deutlich, dass der Schutz der Insel verbessert werden musste. Es wurden Pläne zur Deichverstärkung entwickelt, doch die begrenzten finanziellen Mittel der Gemeinschaft verzögerten diesen Prozess. Dennoch markierte diese Katastrophe einen Wendepunkt im Denken über das Wasser-Management, was zu bedeutenden Verbesserungen in der Infrastruktur führte.

Von Grassoden-Deich bis Seedeich

Der „Hoge Diek”

Der Bau von Seedeichen rundum Ameland war ein Prozess voller Herausforderungen. Im Jahr 1913 wurde ein Deich um Hollum und Ballum errichtet, finanziert vom Wasserverband „De Grieën”. Da Nes und Buren damals nicht bereit oder in der Lage waren, sich an den Kosten zu beteiligen, bog dieser Deich östlich von Ballum nach Norden ab, sodass die Dörfer Nes und Buren nicht direkt geschützt wurden.

Dies ist noch heute sichtbar an der erhöhten Verbindingsweg zwischen Nes und Ballum – oder, wie die Ameländer diese Erhebung nennen, „De Hoge Diek“.

Nes-Buren

Erst 1926 wurde unter der Leitung der Provinzialregierung von Friesland das Wasserverband Nes-Buren gegründet, was 1929 zum Bau eines Deiches führte, um auch diese Dörfer zu schützen. Die alten Grassoden-Deiche, die lange Zeit als vorläufiger Schutz gegen das Wasser dienten, verloren ihre Funktion und wurden abgerissen.

Zwischen der Anlegestelle und dem Dorf Nes (kurz hinter dem Kreisverkehr in Richtung Nes) liegt noch ein kleines Stück eines Grassoden-Deiches.

Foto: Amelander Historie

200 Jahre später

Jetzt, fast 200 Jahre später, gedenken wir dieses einschneidenden Ereignisses. Mit Ausstellungen, Vorträgen und anderen Aktivitäten lassen Museen, Kirchen und Vereine in diesem Jahr die Geschichten dieser Katastrophe wieder aufleben. Indem wir uns mit dieser Geschichte auseinandersetzen, ehren wir die damaligen Opfer und schärfen das Bewusstsein für die Bedeutung des Wasser-Managements und den fortwährenden Kampf gegen das Wasser, der die Niederlande prägt.

Quellen und weiterführende Literatur

Alle Quellen sind nur auf Niederländisch verfügbar.